今回はみんな悩んでいるであろう医用工学のまとめをのせておきます。

ここに書かれている内容を理解できれば国家試験や定期テストなどはクリアできるはずです。

逆にこれ以上難しい内容が出た時はあきらめて捨てましょう。

他のパーセンテージが高い教科を取り組んだ方が良いです。

まだ過去問持っていない人は早くゲットしておいてください。絶対必須です。

|

Contents

臨床検査技師国家試験過去問・弱点克服より抜粋ノート

臨床検査技師を目指しているそこのアナタ!医用工学って苦手ではないですか?

物理などを高校時代にやっていたらなんとなく出来る気もしますが、私のクラスも苦手な人が多くよく教えていました。

第2種MEの試験でも使える内容になっているのでダブルライセンス狙いの人も是非習得して欲しいです。

ここに書かれている内容を【理解】できれば、国家試験レベルなら問題ないでしょう!

仮に難しい問題でもそこまで難しいなら間違えても仕方が無いと割り切った方が良いと思います。

なぜそうなるのか?計算式も載せているので考えてみてください。

臨床検査技師医用工学【医療ガス】

○内容積3.5Lの酸素ボンベから取り出せるガス量

充填圧×ボンベの容積=大気圧×取り出せる容積

150×3.5=1×V

V=525L

臨床検査技師医用工学【漏れ電流】

〇心電図の漏れ電流を測定するのに漏れ電流測定用器具(MD)はどこに入れるか?

MDは装着部の部分間に入れればよい。(たとえば、右手と左手コードの間)

〇100kHzの漏れ電流が10mAある機器の漏れ電流を測ると、MDの電圧計はいくら示すか?

10kHz では1/10、100kHzでは1/100・・・に減衰される。

10mAが(1kΩ)に流れると、電圧は10V → 1/100 ×10V=100mV

臨床検査技師医用工学【医療機器クラス】

・クラスⅠ:保護接地がいる(追加保護手段)。3Pが必要。

図記号がない。

・クラスⅡ:使用上の設備制限はない。追加保護手段は補強絶縁。

強化絶縁は二重絶縁と同等

強化絶縁は二重絶縁と同等

内部電源装置:(基礎絶縁+内部電源)

交流電源に接続したときは、クラスⅠ機器として働く。

臨床検査技師医用工学【単一故障状態における漏れ電流】

単一故障状態では接地漏れ電流では(電源導線の1本の断線)

他は接地線の断線を考える。

接地漏れ電流では正常状態の2倍

外層漏れ:正常状態の2倍。最少感知電流の1/10の0.1mAを許容値としている。

患者漏れ電流Ⅰ:正常状態の5倍

患者漏れ電流Ⅱ:患者漏れ電流Ⅰの5倍(正常状態の10倍)

患者漏れ電流Ⅲ:患者測定電流の単一故障状態の5倍である。

患者漏れ電流Ⅰと患者測定電流の許容値は同じに定めている。

患者漏れ電流Ⅱと患者漏れ電流Ⅲでは、単一故障状態の漏れ電流許容値のみ定められている。

単一故障状態として規定されている

・F形(絶縁部)に電源電圧が乗った状態

・B形:入出力部に電源電圧が乗った状態(Bだけ)

・アースピンが折れている。

・電源導線の1本の断線

単一故障状態として規定されてない

・心電図モニタの電極コード1本が断線している状態。

・等電位接地はミクロショック対策である→0.1Ω以下の導線で接地センタに接続する。

〇観測波形のVppはおよそいくらか?高周波漏れ電流150mA、200Ω。

200Ω×150mA=30V

Vppの実効値=2√2より

30×2√2=84.9V

臨床検査技師医用工学【心電図】

・ 時定数:3.2秒

・ 紙送り速度:25mm/秒

・ 入力換算雑音:20µVpp

・ 周波数特性:0.05~100Hz

・ 最小検知電圧:20µVpp

臨床検査技師【心電図の基線動揺】

・医療スタッフの従来で静電気の影響を受けた。

臨床検査技師【心電図雑音の抑制】

・低域遮断周波数を高く設定した。

・CMRRの高い増幅器を使用した。

・銀塩化銀電極を使用した。

・ハムフィルタを使用した。

・心電図を接地する

・ベットを接地する

・誘導コードをまとまる。

・ベットを壁からはなす

臨床検査技師医用工学【電流と人体】

直流電流には電気分解による生体組織損傷のリスクがある。

最小感知電流:1mA

手足が動かせなくなる:10mA

直流電流は交流電流より生体組織に化学変化をおこしやすい。

電撃の周波数が1kHzを超えると周波数に比例して闘値が上がる。

心室細動を誘発するのは電流闘値:100mA

臨床検査技師医用工学【非常電源】

一般非常電源の立ち上がり時間:40秒

特別非常電源の立ち上がり時間:10秒以内

瞬時特別非常電源の立ち上がり時間:0.5秒以内

交流無停電電源装置(UPS)は瞬時特別非常電源に分類される

交流無停電電源装置(UPS)のコンセントは緑色でもよい(赤)バッテリーで供給

非常電源のコンセントの外郭は赤色。

一般・特別非常電源の連続運転時間:10時間以上

臨床検査技師医用工学・情報工学【信頼度】

〇人工脾臓の血糖測定部の信頼度:0.80

演算処理部の信頼度:0.90

インスリン注入部の信頼度:0.90

のとき、人工脾臓が正常に動作する信頼度は?

直列システムの信頼度=個々の部分の信頼度の乗算。

0.80×0.90×0.90=0.648

〇作業A作業Bの信頼度は0.90、作業Cの信頼度は0.70と低かったので2回行った。この点検全体の信頼度は?

作業Cは並列だと考えれる。よって

信頼度=A×B×{(C+C)-(C×C)}

=0.9×0.9×{(0.7+0.7)-(0.7×0.7)}

=0.7371

〇500Ωの無誘導負荷抵抗を接続し、電圧は1000Vpp の正弦波であった。出力電力は何Wになるか?

正弦波の実効値は振幅の1/√2である。

1000Vpp÷2=500(振幅)

実効値:500/√2

P=V2/Rより、

(500/√2)2/500=250W

臨床検査技師医用工学【非接地配線】

一線の対地絶縁破壊(短絡)しても電源の供給を確保できる。(非接地だからブレーカーは落ちないので電源確保できる。

配線用遮断器の動作や商用電源の停電には効果がない。

家電機器を接続すると絶縁監視装置の警報が鳴ることがある。

絶縁変圧器の漏れ電流は0.1mA以下である。(マクロショック対策)

絶縁監視装置は2mAの表示で警報が鳴る。

患者漏れ電流Ⅰの単一故障状態

・保護接地線が断線した状態

・電源導線の1本が断線した状態

臨床検査技師医用工学【医用接地】

接地抵抗は10Ω以下である

脱着可能な電源コード内の保護接地線の抵抗は0.1Ω以下である。

保護接地端子と保護接地したあらゆる接触可能金属部との間のインピーダンスが0.1Ωを超えてはならない。

接地幹線として建物の鉄骨を利用できる。

臨床検査技師医用工学【消毒薬】

・ 消毒用エタノールはゴム製品・樹脂などを腐食させることがあるが、金属に対する腐食性はない。

・ 次亜塩素酸ナトリウムは皮膚に刺激性を示す。

・ 消毒用ポピドンヨードは粘膜に対して刺激性が少ない。

・ 消毒用グルタルアルデヒドは粘膜に刺激性を示す。

・ ホルムアルデヒドは気道に刺激性を示す。

臨床検査技師医用工学【情報工学】

インターネットプロトコルの次期規格・・・・・・IPv6

解像度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・dpi

カラー表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・RGB

写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・JPEG(画像の圧縮方式)(非可逆圧縮)

画素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・pixel

文字コード・・・・・・・・・・・・・・・・・・ASCII

動作速度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・MIPS

データ処理方式・・・・・・・・・・・・・・・・FIFO

集積回路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・VLSI

PACS:MR画像。必要な医用画像を検索して表示する

フィルムレス運用を可能とする

画像撮影装置から受信したデータを保管する

ネットワークを通じて医用画像データのやり取りを行う

DICOM:内視鏡画像。CR画像。医用画像通信規格

MFER :心電図

患者カルテ:SQLによる電子化

0~10Vの入力信号を8ビットで量子化するAD変換がある。分解能はおよそ何Vか?

8ビットで量子化=256段階に量子化するということなので、

分解能=10/256=0.04V

フルスケール15Vのアナログ電圧計(内部抵抗12kΩ)を使って、60Vまでの電圧を測定できるようにしたい電圧計に直列に何kΩの抵抗(倍率器)を接続すればいいか?

R=(n-1)r より

=(4-1)12

=3×12

=36kΩ

起電力3.0V、内部抵抗1.0Ωの電池に5.0Ωの負荷抵抗を接続した。負荷抵抗両端の電圧は何Vか?

V=3.0×5.0÷(1.0+5.0)

=2.5V

6Ωの抵抗を5本並列に接続し、その端子間に2Vの電圧を10分間加えたときの消費エネルギーは何Jか?

5÷6Ωだから、

P=V2t÷Rより

=(4×10×60)÷(5÷6)

=2000J

50Hz正弦波交流の全波整流波形の実効値は何V?

実効値Vは振幅値の1÷√2

=100÷√2=71V

生体電気信号を500μs間隔でサンプルした。復元できる周波数の理論的上限は何Hz未満か?

f=1÷Tより

=1÷500μs

=2000

理論的上限なので×2分の1

よって1000Hz

40~2000Hzの周波数成分を含むアナログ信号をAD変換したい。サンプリング周波数を設定するに当たり、理論上必要となる最低周波数は何Hz?

=最高周波数×2より

=2000×2

=4000Hz

(fの少なくとも2倍以上の周波数でサンプリングしないと元信号を再現する際に区別できない)

赤、緑、青の3色で4096色を表現するためには、それぞれの色に対して何ビット必要か?

4096=212から12ビットを必要とする。

12÷3色=4ビット必要。

スムージング(平滑化):交流電圧を直流電圧に変換する。

臨床検査技師医用工学【変調方式】

PWM・・・・・・パルス幅変調

PCM・・・・・・パルス符号変調

AM・・・・・・・振幅変調

PM・・・・・・・位相変調

PAM・・・・・・パルス振幅度調

臨床検査技師医用工学【放射線】

ベクレル(Bq):1秒間に1つの原子核が崩壊して放射線を放つ

キューリー(Ci):1ベクレルの3.7×1010倍の放射能が1キューリー

グレイ(Gy):放射線によって1kgの物質に1Jの放射エネルギーが吸収された時の吸収線量

ラド(rad):1グレイの100分の1の吸収線量が1ラド

シーベルト(Sv):グレイで表した吸収線量に生物学的に影響に関する係数を乗じた

臨床検査技師医用工学【線量当量の単位】

電離作用はα線が大きい

β線はまがって進む

セシウム137(137Cs)はβ線を放出してバリウム137(137Ba)となる

γ線は電離作用を持つ。鉛、鉄、コンクリートなど比重の重い物質で遮蔽できる。

臨床検査技師医用工学医用工学【単位】

1Torr=1mmHg=133Pa

1atm=760mmHg=1013hPa(hは102)

1Pa=1N/m2

160hPa=160/1013×760mmHg=120mmHg

大気圧はおよそ1kgf/cm2より1気圧760mmHg

0.150kgf/cm2=760mmHg×0.15/1=114mmHg

水銀の比重は13.6であり、

15.8cmH2O=15.8×10/13.6=11.6mmHg

100mmHgの圧力が1cm2の面に加えられたとき、面に作用する力は何Nか?

=1000cm3で比重が13.6で13.6kg

=13.6×g=13.6×9.8=133Nよって

=1mmHg=133N/m2=133Pa

=100mmHg=1.33 N

圧力が一番低いのは1Pa

1N=1kg・m/s2

1J=1N・m

1W=1J/s=N・m/s

1F=1C/V

Q=C・V

1Gy=1J/kg

浸透圧単位=Osm、Pa、mmHg

浸透圧=C・R・T(溶質濃度×気体定数×絶対温度)

臨床検査技師医用工学医用工学【情報2】

CPUが記憶装置から読み込むときの順番

キャッシュメモリ → RAM → HD(バックアップ)

臨床検査技師医用工学【データベース】

大量のデータを効率よく蓄積することができる

リレーショナル型が一般的

インターネットの検索エンジンに応用されている

電子カルテに利用されている。

臨床検査技師医用工学オペレーションシステム(OS)

入出力機能やメインメモリを含む記憶装置の管理

コンピューターネットワークを構成するハードウェアではないのは:パケット

(データ通信の伝送路でない)

臨床検査技師医用工学【USBメモリ】

コンピュータウイルスの媒体として危険性が高い

医療機関での使用前に最新のウイルス定義ファイルで検疫しておく

内容を暗号化しておくと紛失したとき個人情報漏洩を防げる

指紋認証の機能を活用すると情報漏洩に対する安全性が高まる

自宅のPCにも病院のPCにもウィルス検疫ソフトが必要

ファイヤーウォールの機能:内部ネットワークと外部ネットワークとの不正通信を遮断する。

トロイの木馬に感染するとパソコンを遠隔操作される恐れがある。

スパイウエアとは気づかないうちに勝手に情報収集などを実行するプログラムのこと。

臨床検査技師医用工学【音】

空気中の音は温度が高くなると早くなる。

音波は音響インピーダンスの異なる媒質の境界面で反射される

液体中の音速は固体流の音速より遅い

音の速さは振幅によって決まる

可聴域の音波の振動数はおよそ20Hz~20kHzである

臨床検査技師医用工学【音波】

水中では1500m/s

超音波は生体内で指数関数的に減衰する

血液の固有音響インピーダンスは頭蓋骨より小さい

硬い物質ほど伝番速度が速い

ドップラー効果に周波数は関係ない

臨床検査技師医用工学【電磁波】

媒質によって伝番速度が異なる。

振動数が低いほど回折しやすい

波長が短いほど屈折率が小さい

電磁波の速度は一定(C=f・λと表せるが誤り。)

2つの異なる媒質界面では反射が起こる。

臨床検査技師医用工学【物体に働く応力とひずみ】

応力:単位面積当たりに作用する内力の大きさのこと。ベクトルで表される。単位[Pa]

弾性率は応力とひずみの比である。単位は[Pa]

臨床検査技師医用工学【金属棒】

R=ρL/S

金属は温度が上がると抵抗が増大する。

低効率が最も低いのは銀

電流計は並列接続

臨床検査技師医用工学【論理式】

A・Ā=0

A+A=1

臨床検査技師医用工学【吸収の法則】

A+A・B=A

臨床検査技師医用工学【無線LAN】

アクセスポイントを設置するのに免許はいらない。(au,Softbank)

最寄りのアクセスポイントに自動的に接続する機能:ローミング

臨床検査技師医用工学【流体の粘弾性】

水はニュートン流体

血液の粘度はヘマトクリット値に強く依存する。非ニュートン流体

レイノルズ数に単位はない。流れの状態を表す無次元数=単位なし

流体の粘性率の単位は[Pa・s]である。

乱流:流れの流線が入り乱れている状態

ベルヌーイの定理は粘性率が0の流体で成立する

臨床検査技師医用工学【 レイノルズ数】

流体の粘液性に対する慣性力の比を表す。

乱流では大きな値を示す

流速が大きいほど値は大きい

臨床検査技師医用工学【シールド】

静電シールドは接地することでシールドの電位を0にすることができる

導電率の高い物質が用いられている

磁気シールドの材料には透磁率の高い物質が用いられる

磁気シールドは接地とは関係なく内部の磁界を0にする。

浸透圧は296mOsm/Lだから5%ブドウ糖の浸透圧も近い値のを選ぶ。

平均血圧を知るための回路・・・積分回路

運動負荷心電図検査のマスター二階段法では位置エネルギーは・・・・mgh

安静にして軽く息を吐いた状態はすべての呼吸筋がリラックスしている状態。

肺が収縮しようとする力と胸郭が拡張しようとする力は安静時呼気量で等しい。

臨床検査技師医用工学【画像】

マルチスライスCT:複数のスライス画像が同時にとれる。多列の検出器。短時間で広範囲撮影が可能。冠動脈撮影可能。3次元画像

MRIの特徴:骨のアーチファクトがない画像が得られる。血管像撮影。軟部組織の撮影。神経線維路の撮影。

X線CT:石灰化の検出

音響レンズはシリコンゴムが使用されている。

距離分解能はパルス幅が小さいほど向上する。

方位分解能は振動子の口径が大きいほど向上する

リニア電子スキャンプローブ(超音波振動子)の振動子にはセラミックスが用いられている

周波数が高いほど生体内の波長は短くなり、到達深度は急激に小さくなる。

冠動脈インターベンションに用いられる薬剤溶出性ステントに塗布された薬剤は血管再狭窄の防止目的とするがこの薬の主な作用は細胞増殖抑制作用。

臨床検査技師医用工学【医療ガスボンベ】

空気の残量は圧からわかる。

亜酸化窒素の残量は重さからわかる

窒素は気体の状態で充填されている

酸素は気体の状態で充填されている

二酸化炭素は液体の状態で充填されている

臨床検査技師医用工学【医療ガス 表】

| ガスの種類 | 識別色 |

| 酸素 | 緑 |

| 亜酸化窒素 | 青 |

| 治療用空気 | 黄色 |

| 吸引 | 黒 |

| 二酸化炭素 | 橙 |

ゼーベック効果:温度差が電圧に変換される。 熱電対(2種類の金属を接合した構造)に利用。

臨床検査技師医用工学【トランデューサーと基本原理】

SQUID・・・・・・ジョセフソン効果

フォトダイオード・・・光起電力効果

熱電対・・・・・・・・ゼーベック効果

PZT・・・・・・・・圧電効果

臨床検査技師医用工学【体温計】

放射温度計・・・・・・・赤外線検出

水銀温度計・・・・・・・熱膨張

電子体温計・・・・・・・電気抵抗変化

サーモグラフィー・・・・ステファン・ボルツマンの法則

臨床検査技師医用工学【画像】

CT画像・・・・・・・PACS

超音波画像・・・・・・DICOM

心電図・・・・・・・・MFER

病院情報システム・・・HL7

医学文献データベース・MFER

臨床検査技師医用工学【医用工学概論】

細胞外液は細胞膜に比べて導電率が高い

血液は脂肪に比べて導電率が高い

電流の周波数が高いほど導電率が高い

骨格筋組織では導電率の異方性が高い

体液の導電率には温度依存性が有る

超音波は30~300MHzの音波。

電磁波;γ線、超短波、レーザ、赤外線

商用交流100Vについて

尖頭(pp)値が約282Vである。

家庭用商用交流は実行値で表現される。

電圧:100V

瞬間最大電圧値(Em):141V (=100V×√2)

抵抗(R)に電流(I)を時間(t)だけ流すときに発生する熱量(H)を示す。

:ジュールの法則である。式・・・H=I2Rt

図の回路の電流計は何アンペア(A)か?電池の内部抵抗は5Ω。

並列に20Ωが並んでいるので、1/R=1/20+1/20=2/20

よってR=10Ω内部抵抗と直列につながっているので、

全体の抵抗:5+10=15Ω、起電力30Vより

A=30/15=2A

図の回路でR1で消費される電力はR2で消費される電力の何倍か?ただし、抵抗R1、R2、R3の抵抗値はすべて100Ω、電源Eの電圧は100Vとする。

まず、全体に流れる電流をIとする。並列の合成抵抗に流れる電流は1/2Iとなる。R2とR3の抵抗を合わせると並列なので、1/R23=1/100+1/100=2/100=1/50よって、R23=50Ωである。

起電力はR1:R23 =100Ω:50Ω=2:1の比率になる。

(電力W=電流・電圧=IR)

R1の電力=I・100Ω=100W

R2の電力=1/2I・50Ω=25W

よって、R1の電力はR2の電力の4倍である

図の回路で、AB間の電圧(V)はどれか

この部分の合成抵抗を出すと、1/3+1/6(直列3+3)=1/2

R=2Ωである。3Ωと2Ωの直列回路のようになる。起電力が5Vなのでそれぞれ電圧は3V、2Vかかる。

さっき合成抵抗を出したところが2Vかかるので、並列ではそのまま2Vかかり、直列だと抵抗に比例してかかる。この場合、直列の抵抗は両方3Ωなので1Vずつかかる。よって、AB間にかかる抵抗は1V

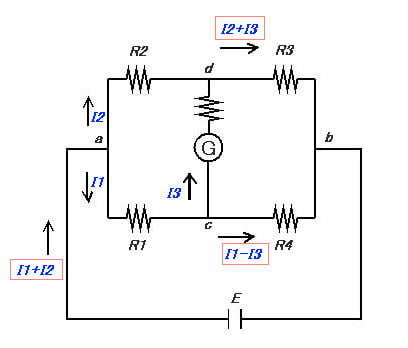

図のブリッジ回路の平衡条件(検流計Gに電流が流れない条件)はどれか?

法則により、

R1/R2=Rx/R3

R1・R3/R2=Rx

臨床検査技師医用工学【ホイートストン・ブリッジ回路】

I1R1+(I1-I3)R4=E

I1R1+I2R2-I3Rg=0

I3Rg+(I2+I3)R3-(I1-I3)R4=0

これらより検流計Gを流れる電流I3を求める。

ブリッジの平衡条件、I3=0となるには

R2R4-R1R3=0

よってR2R4=R1R3

図の回路で、5Ωの抵抗に0.3Aの電流が流れている。電池の電圧は何Vか。

5Ω・0.3A=1.5V

また、15Ωと30Ωの並列抵抗の合成は10Ωなので、

10Ω×0.3Ω=3V

1.5V+3V=4.5V

臨床検査技師医用工学【単位】

インダクタンス・・・・H(ヘンリー)

電気容量・・・・・・・F

電力・・・・・・・・・W

インピーダンス・・・・Ω

コンダクタンス・・・・S

増幅度・・・・・・・・dB

電荷・・・・・・・・・クーロン「C」

静電気量・・・・・・・ファラッド「F」

熱量・・・・・・・・・ジュール(J)

商用交流で働くヒーターの定格電圧が200Vで電力が800Wであった。このヒーターを100Vの商用交流で使用したときの電力(W)はどれか?

P=IEより、I=800/200=4A

ヒーターの抵抗R=200V/4A=50Ω

電力W=IRより、4・50=200W

コンデンサのインピーダンスは容量が大きいほど小さい

コンデンサのインピーダンスは周波数が高いほど小さい

コイルのインピーダンスは周波数が高いほど大きい

抵抗は周波数fに関係なく一定である

図の回路でa-c間は何Vか。

√302+√402=√900+√1600=√2500=50V

図AのCR回路の入力に図Bの信号を加えたときの出力信号波形はどれか?

4

4

微分回路の出力波形

臨床検査技師医用工学CR回路

抵抗(R)とコンデンサ(C)を直列につなぎ、抵抗(R)を出力とする微分回路

f=12πCR

低周波成分:コンデンサのインピーダンスがほぼ∞に増加するため、電圧が大きくかかり、抵抗にかかる出力電圧は小さくなる

高周波成分:コンデンサのインピーダンスがほぼ0に近くなるため、かかる電圧が小さくなり、抵抗にかかる出力電圧が大きくなる

低域遮断(高域濾波)フィルターとしてはたらく

臨床検査技師医用工学RC回路

抵抗(R)とコンデンサ(C)を直列につなぎ、コンデンサ(C)を出力とする積分回路

f=12πCR

RC回路の周波数特性

低周波成分:コンデンサのインピーダンスがほぼ∞に増加するため、コンデンサの出力電圧が大きくなる

高周波成分:コンデンサのインピーダンスがほぼ0に近くなるため、コンデンサの出力電圧は小さくなる

フィルター

高域遮断(低域濾波)フィルターとしてはたらく

臨床検査技師医用工学【電気】

ダイオードは通電の方向によって電流を流す(順方向)

トランジスタは一般に周囲温度の影響を受けやすい

ブラウン管は電子管の一種である

変圧器(トランス)は1次側のコイルの巻き数と2次側のコイルの巻き数の比によって2次側に誘起される電圧が異なる増幅作用ではない。

ダイオードは一般に整流器、検流器に使用される

トンネルダイオードには増幅作用がある

シリコンやガラスは絶縁体である

フォトダイオードは光をあてると明るさに応じてダイオードを流れる電流が変化する

定電圧ダイオードは安定化直流電源の基準電圧をつくるときに利用される。

図で電流Ibを20µAから40µAに変えたとき、電流Icは2.3mAから4.3mAになった。このトランジスタの電流増幅率はどれか?

増幅率=(4.3-2.3)mA/(40-20)µA

=2.0mA/20µA

=1.0×10-3/10×10-6

=0.1×103=100倍

入力インピーダンスが最も高い:MOS型FET

N型、P型トランジスタは入力インピーダンスが小さい

臨床検査技師医用工学FET(電界効果形トランジスタ)

P型とN型半導体からできている

電源の極性が反対で特性は同じ素子がある

周囲の温度の影響を受ける

真空管と同様、高入力抵抗である

電圧制御型である

フォトカプラ・・・フローティング

ダイオード・・・・整流特性

トランジスタ・・・電流制御

MOS形FET・・・高入力抵抗

ブラウン管・・・・残像特性

電圧利得が―3dBの周波数を遮断周波数という(70.7%)

サーミスタは温度変化による電気抵抗の変化が大きい

負帰還回路をもちいると周波数特性がよくなる

正しい組み合わせは?

微分回路

積分回路

正解、5

臨床検査技師医用工学 LC直列共振回路

容量Cの端子間には1/2π√LCにより特定周波数が大きく表れる。

LC直列回路

波形を重ね合わせます。

③直列回路コイルとコンデンサの直列回路であるため、上側の波形をたどり、

コイルとコンデンサ波形が交わる共振周波数では、下に凸

周波数特性図の矢印の点について最も関係ないのはどれか?

- 時定数

- -3dB

- 1/2πCR

- 低域遮断周波数

- 高域遮断周波数 〇

高域濾波器(HPF)の周波数特性を示す図はどれか?

正解、②

- 低域濾波器

- 高域濾波器

- 帯域濾波器

- 帯域除去器(ハムフィルタ)

≪高域濾波フィルター(低域遮断フィルター)≫:微分回路

回路の名前はしっかり覚えること!どんな形とかRやCの位置とかも

≪低域濾波フィルター(高域遮断フィルター)≫:積分回路

形やRやCの位置を理解!

臨床検査技師 医用工学 ≪帯域濾波フィルター≫

高域濾波フィルターと低域濾波フィルターを組み合わせたものである範囲の周波数成分のみを通過させる濾波器。

臨床検査技師医用工学 ≪帯域除去フィルター(ハムフィルター)≫

ある周波数成分のみをカットする濾波器です。50Hzまたは60Hzの商用交流障害を取り除くハムフィルターが一般的に使用される。

増幅器の周波数特性

周波数と振幅に関係を示す。

低域濾波器・・・・・積分回路

フリップフロップ・・記憶回路

高域濾波器・・・・・低域遮断(微分回路)

π型平滑回路・・・・直流電源

正帰還回路・・・・・発振器

インストスイッチ回路は外部からの信号および雑音の一時的遮断に役立つ

変調回路、復調回路はテレメータ技術にも利用される

負帰還増幅器は帰還をかけないし同じ増幅度の増幅器より安定性が高い

臨床検査技師 医用工学 【直流電源】

交流を整流・平滑し直流を得る。交流を直流に変換するには、ダイオード、平滑回路(CL回路)を用いる。

リップル率とは、交流を整流するとき、交流成分が含まれる割合。

両波整流は片波(半波)整流よりリップル率が低い

安定化電源回路・・・・負帰還増幅回路

差動増幅器・・・・・・同相弁別比

フリップフロップ・・・記憶回路

振幅変調回路・・・・・AM方式

入力電力10mWを増幅して出力電力1Wにする場合の増幅度はいくらか?

電力なので10log10Xを使う。

10log出力/入力

=10log1W/10m

=10Log1/10-2

=10・2

=20dB

電圧利得=20log10(出力電圧/入力電圧)

減衰量=20log10(出力電圧/入力電圧)

電力利得=10log10(出力電力/入力電力)

60dBと20dBの増幅器を直列に接続したときの全利得はどれか?

60+20=80dB

検算20logX=60dBよりX=103

20logX=20dBよりX=10

103・10=10000=104なので、20log104=80dB

臨床検査技師医用工学 【差動増幅器】

反対位相の雑音は信号とともに増幅される

ME用の弁別比は通常60dB以上である

対称に接続される増幅素子は特性のよく合っていることが望ましい

同相入力信号は抑圧される

差動増幅器(同相信号抑制比60dB)に2信号を入力したときの出力波形はどれか?

正解、出力波形5 同相信号は抑制される

正解、出力波形5 同相信号は抑制される

臨床検査技師医用工学 【演算増幅器の有用性】

増幅度が大きい

直流増幅器

入力インピーダンスが高く、入力電流が少ない

ドリフトが少ない

強度の負帰還をかけても発振せず安定である。

内部雑音・・・・・フリッカ雑音

ドリフト・・・・・周囲温度の変動

シールドルーム・・金網の一点接地

内部雑音・・・・・真空管のマイクロホニック雑音

差動増幅器・・・・同相信号の抑制(圧縮)

臨床検査技師医用工学 【負帰還増幅器】

総合利得の安定化

周波数特性の広帯域化

直線性や歪率の改善

外部雑音(ハムなど)の低域

臨床検査技師医用工学 【弁別比の改善】

1)利得が減る

2)回路が発振しやすくなる。という欠点がある。

帰還率―40dB、オープンループ利得100dBの負帰還増幅器のおおよその実効利得はどれか?

オープンループ:100dB、帰還率:-40dB

100=20log105・・・・①

-40=20log10-2・・・・②

A/(1+Aβ)にA=105、β=10-2を代入する。

105/(1+105・10-2)=105/1+103(十分に100dBは105なので大きい)

A/(1+Aβ)=1/βとなる(1≪Aβ)-40=20log10-2・・・②を代入する

1/10-2=102・・・・③これを20logXに代入すると、

20log102=40dB

積分特性を示す演算増幅器回路はどれか?

正解、④

臨床検査技師 医用工学【オペアンプ】

反転増幅器:-入力端子にのみに入力電圧(Vi)がかけられたもの

非反転増幅器:+入力端子にのみに入力電圧(Vi)がかけられたもの

微分回路:オペアンプを使用した微分回路。

積分回路:オペアンプを使用した積分回路。

正弦波状に近い波形を持つ

音叉の振動

商用交流電圧(AC100V)

電界効果型トランジスタ以外のトランジスタは入力インピーダンスが低い

交流雑音は差動増幅器に対し同相信号として入力するので抑圧(増幅されにくい)される。

負帰還増幅器は帰還をかけない増幅器より安全性が高い

変調回路、復調回路はテレメータ技術に利用される

差動増幅器は電源電圧の変動に強い

心電計や脳波計に時定数回路が用いられる理由

:基線動揺を軽減させるため

生体信号電圧を増幅するための最も適切な条件

:増幅器は差動構成のものを使用する。

差動増幅器の利便性

:同相ノイズの抑制

臨床検査技師医用工学 電子回路の機能

負帰還増幅器・・・・・出力電圧の安定化

差動増幅器・・・・・・同相入力信号の抑圧

高域濾波器・・・・・・高域通過フィルタ

正帰還増幅器・・・・・不安定な増幅

臨床検査技師 医用工学 【心電計】

エージングされた電極を用いる

差動増幅器は交流障害除去が目的

標準感度は10mm/1mV

時定数:基線動揺の防止、標準で、3.2秒以上である

臨床検査技師医用工学 【生体電気計測用増幅器】

出力側と記録装置とのインピーダンスマッチングを行う。

帯域幅が大きくなると雑音レベルは大きくなる

同相除去率(CMRR)は同相成分<雑音>の中から差動成分(信号)を取り出す能力のことで、大きいほどその能力は高い。

フリップフロップ回路・・・・・・デジタル回路

ブリッジ回路・・・・・・・・・・アナログ回路

AND回路・・・・・・・・・・・・論理積

A/D変換回路・・・・・・・・・・・アナログ⇒デジタル

A/D変換が必要:サーマルアレイ式記録計

デジタル信号と周波数変調波とを相互変換するのは?:MODEM(変調、復調器)

デジタル回路と関係ないものは?

- 論理回路 2進法

- パルス回路 0か1で表示できる回路

- フリップフロップ回路

- 電源回路 〇

- CPU回路

アナログ回路:差動増幅回路、積分回路

ストラインゲージ(圧力⇒抵抗)

サーミスタ(熱⇒抵抗)

ホール素子(磁場⇒起電力)

ソラ-セル(光⇒起電力)

ピエゾ素子(力⇒起電力)

セレン化カドミウム・・・抵抗変化を利用

差動トランス・・・・・・変圧器の原理

可動コイル形マイクロホン・・・電磁誘導の原理

チタン酸バリウム・・・・・・圧電素子:圧力⇒電圧変化

硫酸カドミウム・・・・・・・光量⇒抵抗

熱電対・・・・・・・・・・起電力に変える

圧電素子・・・・・・・・・起電力に変える

光電管・・・・・・・・・・電流に変える

ポテンショメータ・・・・・変位の変化

サーミスタは温度上昇に対し電気抵抗が低下する

ジルコン酸チタン酸鉛は加圧時に電気電力が変化する

抵抗線ストレンゲージでは線の伸びるときに電気抵抗が増加する

電磁血流計では磁束密度に比例して電力電圧が増加する

硫化カドミウムセルでは光量増加時に電気抵抗が低下する。

CdSe素子・・・・・・光⇒抵抗

ストレインゲージ・・・変位⇒抵抗

サーミスタ・・・・・・温度⇒抵抗

光電管・・・・・・・・光量⇒電流変化

圧電素子・・・・・・・力⇒起電力

熱電対温度計の原理:ゼーベック効果

応答速度が遅いものから速いものに並べた順序は?

- 熱ペン式記録器

- 弦電流計

- 陰極線オシロスコープ

- ジョット式記録器

弦電力計 ⇒熱ペン式記録計⇒ジェット式記録器⇒陰極線オシロスコープ

ブラウン管オシロスコープ・・・・シンクロスコープ

電磁オシロスコープ・・・・・・・ミラー(鏡)

自動平衡型記録計・・・・・・・・低速現象

磁気記録装置・・・・・・・・・・変調

データの記録・表示装置で応答上限周波数が最も低いものは?

- 自動平衡型記録計 〇

- インク書き記録計

- 熱ペン式記録計

- ブラウン管オシロスコープ

- サーマルアレイレコーダ

| 記録器 | 上限周波数 | 適用例 |

| 自動平衡型記録計 〇 | ~1Hz | 低周波記録 |

| インク書き記録計 | ~60Hz | 脳波計 |

| 熱ペン式記録計 | ~90Hz | 心電計 |

| ブラウン管オシロスコープ | ~数10kHz | 筋電観察 |

| サーマルアレイレコーダ | ~200Hz | 筋電図・誘発電位 |

入力インピーダンスとは、増幅器の入力端子に、ある周波数の交流を加えたときの入力端子間の抵抗をいう。

オーバーダンピングとは、心電図などのペンの制動不足で振れが過少となるものをいう

S/Nが良好というのは、信号の大きさに対して雑音が小さい状態をいう

エンベロープとは連続的に変化する振動の各波の先端を連ねる線をいう。

変調型心音計にはペン書記録器が用いられている

サーマルアレイレコーダでは信号をデジタル変換している

熱ペン式記録計が心電図の記録につかられる。

自動平衡型記録計は低周波記録に適している

電磁オシログラフは、検流計の原理

ペン圧の制動過大はアンダーシュートをおこす

臨床検査技師医用工学【電気ショック】

離脱電流値は感知電流値より大きい

| 電撃の種類 | 特徴 | 心室細動発生の電流閾値 |

| マクロショック | 電流が体表面から別の部分に流れるとき生じる電撃。 体表に電極を装着しているときに生じる。 | 100mA |

| ミクロショック | 電流が心臓に集中的に流れる電撃。 直接心臓にカテーテルや電極を挿入して治療などを行うときに生じる。 | 100μA |

| 電流値 | 人体の反応 | |

| 1mA | ビリビリと感じる(最小感知電流) | |

| 10~20mA | 手が離せなくなる(離脱電流) | |

| 100mA | 心室細動 |

複数のME機器を同時に使用する場合は1点アースを行う

3P式電源プラグのコードの中にはアース線がある

心臓に直接適用する機器はCF形を用いる

クラスⅡ機器は絶縁強化を保護手段としている

ミクロショックを防ぐために等電位接地システムにする

電気的な生体信号を測定中、突然、患者が電極接着部位の疼痛と灼熱感を訴えた。この場合、正しい処置

ただちに電源コードを抜いて検査を中止し、その旨を担当医に連絡し、指示を待つ。

正常状態でのミクロショックにおける患者漏れ電流許容値・・・10µA

正常状態での外層漏れ電流許容値・・・・・・・・・・・・・・100µA

マクロショックにおける最小感知電流・・・・・・・・・・・・1mA

マクロショックにおける離脱電流・・・・・・・・・・・・・・10mA

| 漏れ電流 | ||||||||

| 正常状態 | 単一故障 | 正常状態 | 単一故障 | 正常状態 | 単一故障 | |||

| 接地漏れ電流(一般機器) | 0.5 mA | 1 mA | 0.5 mA | 1 mA | 0.5 mA | 1 mA | ||

| 外層漏れ電流 | 0.1 mA | 0.5 mA | 0.1 mA | 0.5 mA | 0.1 mA | 0.5 mA | ||

| 患者漏れ電流Ⅰ | 直流 | 0.01 mA | 0.05 mA | 0.01 mA | 0.05 mA | 0.01 mA | 0.05 mA | |

| 交流 | 0.1 mA | 0.5 mA | 0.1 mA | 0.5 mA | 0.01 mA | 0.05 mA | ||

| 患者漏れ電流Ⅱ | ― | 5 mA | ― | ― | ― | ― | ||

| 患者漏れ電流Ⅲ | ― | ― | ― | 5 mA | ― | 0.05 mA | ||

| 患者測定電流 | 直流 | 0.01 mA | 0.05 mA | 0.01 mA | 0.05 mA | 0.01 mA | 0.05 mA | |

| 交流 | 0.1 mA | 0.5 mA | 0.1 mA | 0.5 mA | 0.01 mA | 0.05 mA | ||

商用電源(50ないし60Hz)は高周波電源(100kHz)に比べ電流闘値が低い

ミクロショックにおける心室細動の発生闘値は約100µAである

直流電源の規定は人体の電気抵抗とは無関係

機器の接地端子と大地は同電位でなくてよい

機器の交流障害が著しいときは接地が完全かどうか確かめる方がよい

応急な場合は水道管(鉄製)に接地してよい

等電位化システムでは機器間の電位差は10mV以下である

電気刺激装置と電極との間に、アイソレータを入れなければならない。

臨床検査技師医用工学【電撃を防止する方法】

装置の人体への装着部をフローティングする

人体へ加わる電圧を小さくする

EPRシステムを採用する

装置電源の絶縁を強化する

| 記号 | 説明 | 記号 | 説明 | 記号 | 説明 |

| ON |  | 保護接地 (大地) |  | 耐除細動形の B形装着部 |

| OFF |  | クラスⅡ機器 |  | 耐除細動形の BF形装着部 |

| 注意 附属文書を 見よ |  | B形装着部 |  | 耐除細動形の CF形装着部 |

| 危険電圧 |  | BF形装着部 |  | AP類機器 |

| 等電位 |  | CF形装着部 |  | 非電離放射線 |

電気刺激装置の発信回路にはマルチバイブレーダが用いられている=フリップフロップ

刺激波の持続時間(パルス幅)は0.1~1msがよく用いられる

電気刺激では刺激装置の出力抵抗は高い

人体の電撃に対する周波数特性を模擬した測定用具が必要な測定

- 接地漏れ電流

- 外層漏れ電流

- 患者漏れ電流Ⅰ

臨床検査技師医用工学【EPRシステム】

接地点を1カ所に集中させて、医用機器相互および患者との間の電位差を減らす方式。

臨床検査技師医用工学 【電気安全対策】

CF形機器では、心臓に適応できるように患者漏れ電流を少なくする特別な手段が講じられている。

同じ電源設備につながる機器のうち1つが故障して過電流が流れていても、他の機器の使用が可能な設備または方式:非接地配線方式

臨床検査技師医用工学 医用工学【情報3】

真理値表で示されるのは?

| 入力 | 出力 | |

| 0 | 0 | 1 |

| 0 | 1 | 0 |

| 1 | 0 | 0 |

| 1 | 1 | 0 |

・NOR

NOTは入力A・Bが0であれば出力は1、ORは入力のAかBのいずれかが0であれば出力は1となる

ブール代数の基本法則 ただし、+は論理和・は論理積を表す。

- A+B=B+A

- A+A=A

- A・1=A

- A・B=B・A

A+B=Xのとき必ず成立するのはどれか。ただし、+は論理和を表し、A、B、Xは真理値を示すものとする。

- A=0ならばX=0

- A=1ならばX=0

- B=1ならばX=1 〇

- X=1ならばA=1

- X=1ならばB=1

設問は論理和であるから、A、Bがともに0(偽)のときX=0(偽)となり、その他の場合いずれでもX=1(真)となる。もう一つの値が0および1のどちらであっても成立するかを考えると、③の場合のみA=0、A=1のいずれでもX=1となる。

臨床検査技師医用工学 【デジタル情報通信】

冗長なデータを圧縮できる

通信路で生じた誤りを訂正できる

セキュリティ保護のために暗号化できる

アナログ信号を符号化して送ることが出来る

臨床検査技師医用工学 医用工学【情報4】

1バイトは何ビット?:8ビット

2進法で11と11を加えた値は?。:110

2進数の11を10進数にすると、1×21+1×20=3

よって3+3=6(十進数)

6を2進数に直すと、110である。

![]()

![]()

8種類の病名を符号化するのに最低必要なビット数は?:3ビット(23)

10ビットで表現できるコードの種類:210=1024

2バイトで表すことが出来る情報の個数:1バイトは8ビットなので、2バイトは16ビットよって16ビットで表現できるデータ数は216=65536

2つの検査から得られる情報量がそれぞれ3ビットと4ビットのとき、両方の検査から同時に得られる最大の情報量はいくらか?

23+24=27

よって、7ビット

3原色を組み合わせて画素の表示を行うディスプレーで、それぞれの色が4ビットの階調で表されるき、画素の表現できる色の数はどれか?

4ビットで表現できるのは24=16階調

3原色を組み合わせて表現できる色の数は16×16×16=4096色

NOR回路では入力のどれかが1であれば出力は0である

2進法の1000は10進法の8である

RAMには使用者がプログラムを書き込むことができる

フロッピーディスクはランダムアクセスができる

FORTRANは主として科学計算に多用されるプログラミング言語である

1バイトは8ビット

ROMは読み出し専用の記憶素子

オンラインリアルタイム処理とは、随時、データを処理する方法。

医用画像処理で光の明るさを16段階に数値化できる最小ビット数は?:16=24 4ビット

10秒間の心電図信号1チャンネル分を、16ビットのAD変換機を用いてコンピュータに入力する。250Hzでサンプリングする場合のデータ量(ビット)はどれか?

1回のサンプリングで16ビットのデータが得られ、それを毎秒250回、10秒間取り込むのであるから、16×250×10=40000ビットのデータが入力される。

50Hz未満の周波数成分で構成される心電図信号をAD変換するとき、理論的に使うことが出来るサンプリング周波数の下限はどれか?

サンプリング周波数は最大信号周波数の2倍以上の周波数であることから、

50Hz×2=100Hz

光の3原色を使って色を作る時、1つの原色につき4ビットの明度変化を与えた場合につくることができる色の数はどれか?

24+24+24=212

臨床検査技師医用工学 【画像ファイルの形式】

JPEG

BMP

TIFF

臨床検査技師医用工学 【ハードウェア】

ROM

RAM

MODEM

CPU

臨床検査技師医用工学 【ソフトウェア】

COBOL

OS

FORTRAN

プリンタドライバ

アプリケーションプログラム

臨床検査技師医用工学 【コンピュータの5大基本装置】

入力装置:バーコードリーダ、グラフィックタブレット、指紋認証システム、スキャナ

記憶装置

演算装置

制御装置

出力装置:プロジェクタ、プリンタ

OS・・・・・・システムを統括するソフトウェア

RAM・・・・・読み書き両用記憶装置

OMR・・・・・光学式マーク読み取り装置

内部記憶装置(主記憶装置)は外部記憶装置(補図御記憶装置)に比べ、より速く情報を取り出したり、しまったりすることが出来る。

ROMに蓄えられた情報は、普通はコンピュータの電源を切ると消えない。

RAMに蓄えられた情報は、普通はコンピュータの電源を切ると消えてしまう

ハードディスクは外部記憶装置である

CD-ROMはランダムアクセスできる

計算の途中経過の値は内部のRAMに一時的に記憶される

臨床検査技師医用工学 【内部記憶装置】

ROM

RAM

臨床検査技師医用工学 【外部記憶装置】

フロッピーディスク

ハードディスク

磁気テープ

光ディスク

臨床検査技師医用工学 【プログラム言語】

BASIC

PL/1

FORTRAM

MUMPUS

データをある特定の項目の値の順に並び換えることをソートという

COBOLはプログラム言語である

LANは1つの組織内における通信網である

WANは全国規模で情報交換を行う通信網である

TCP/IPはインターネットでの通信手順である

インターネットは異なった通信網の集合体として機能する。

wwwとは、インターネット上の情報公開の仕組み

MODEMはデータ変調、復調器

IPアドレスはインターネット接続機器の個別の識別番号

中央処理装置(CPU)はコンピュータ内で演算を行う部分

OSはコンピュータ上でアプリケーションプログラムを稼働させるために必要となる基本プログラムのこと。

コンピュータネットワークで暗号化通信を行う目的:ネットワーク上を流れるデータ改ざんを防止する。

臨床検査技師医用工学 【セキュリティ】

外部との接続にプロキシサーバを設置する(秘匿化できる)

電子カルテで必須でないのはどれか?

- 真正性

- 見読性

- 保存性

- 暗号性〇

- 圧縮性〇

病院内における検査分析装置のオンライン化による運用上の利点はどれか?

- 測定値の転記ミスが回避できる〇

- 測定終了から報告書作成までの時間が短縮できる〇

- 測定値の精度管理が不要となる

- 倦怠の取り違えのチェックが省略できる

- 患者の検査履歴を閲覧できる

臨床検査技師医用工学 【検査情報システム】

バーコードによって検査検体の迅速登録が可能である

心電図信号をコンピュータ処理するにはA/D変換器が必要である

データベースによって検査成績の時系列検索が容易となる

臨床検査技師医用工学 【地域医療情報システム】

- 健康管理システム

- 救急医療情報システム

- 僻地医療情報システム

ICD-10・・・・疾病分類コード

PACS・・・・・医用画像保存転送システム

DICOM-3.0 ・・医用画像に関する通信と保存の標準的規格

HL-7・・・・・医療情報交換のための通信規約

JALC10・・・・臨床検査項目コード

電子カルテ(診療録)や患者情報など、一括して編集・管理された電子的な情報はどれか?

:データベース

間違っていたら教えてください。

分からないとこは分かるようにしておくこと!

勉強ばかりしているアナタへ!

ふくらはぎの筋肉の衰えやダイエットを気にしているけど、勉強しないといけないから運動できていないという問題を解決!

ながらダイエットできるこちらの商品はらくちんで重宝します♪

|

|